aktualisiert am: 03/05/2025

Einleitung: Ein unterschätztes Volksleiden

Es beginnt oft schleichend: Ein brennendes Gefühl im Oberbauch, das nach dem Essen schlimmer wird. Manchmal klingen die Beschwerden nach einer Mahlzeit ab, manchmal verstärken sie sich. Dann kommen nächtliche Schmerzen hinzu, gelegentlich Übelkeit oder ein Völlegefühl. Für viele Betroffene beginnt damit eine lange Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken, bis die Diagnose feststeht: Magengeschwür, medizinisch auch Ulcus ventriculi genannt.

Rund 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens ein Magengeschwür. Trotz dieser hohen Prävalenz werden die Erkrankung und ihre Folgen oft unterschätzt. Dabei kann ein unbehandeltes Magengeschwür zu schwerwiegenden Komplikationen führen – von starken Blutungen bis hin zum lebensbedrohlichen Magendurchbruch.

In diesem ausführlichen Artikel beleuchten wir alle Aspekte des Magengeschwürs: von den Ursachen über die Symptome und Diagnostik bis hin zu den modernsten Behandlungsmethoden. Wir räumen mit Mythen auf, geben praktische Tipps zur Prävention und lassen Experten und Betroffene zu Wort kommen.

Was genau ist ein Magengeschwür?

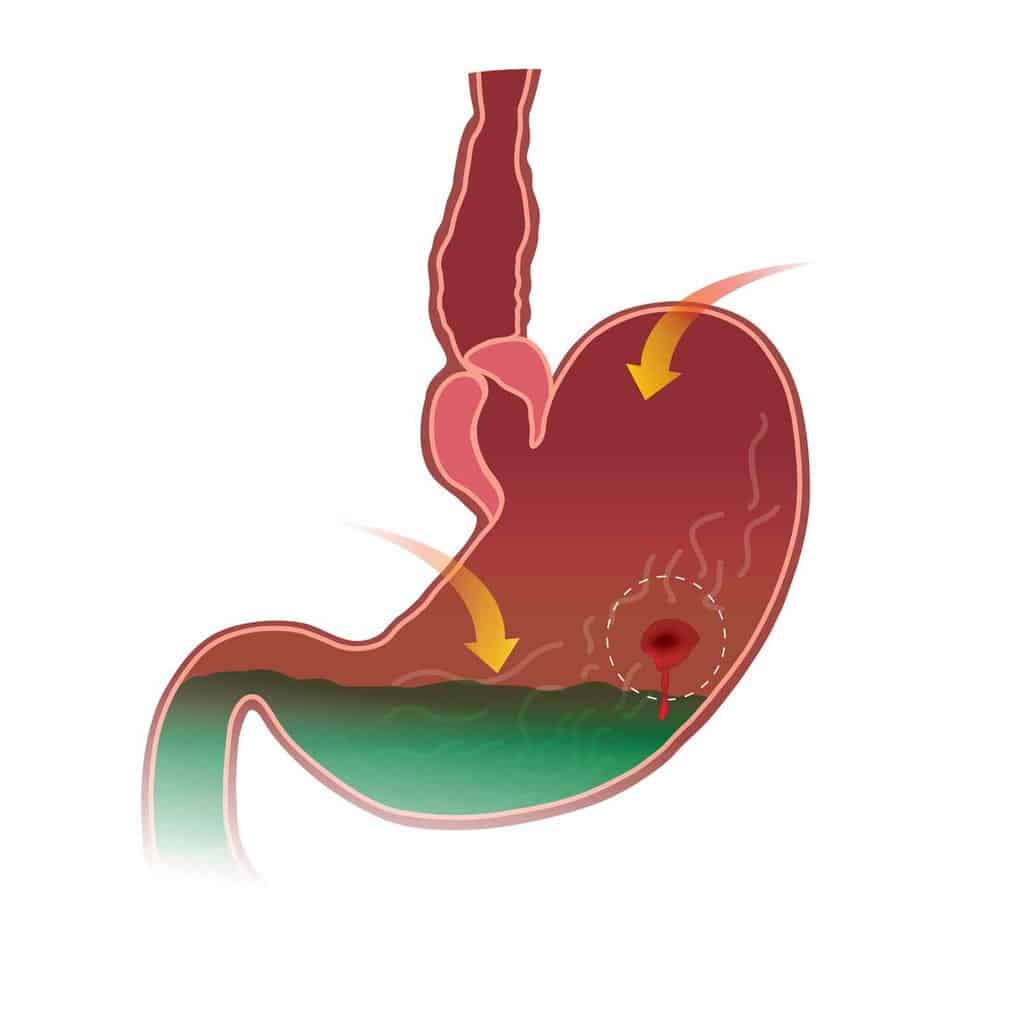

Ein Magengeschwür ist eine Verletzung der Magenschleimhaut, die tiefer als 5 Millimeter in das Gewebe eindringt und einen Durchmesser von mindestens 5 Millimetern aufweist. Im Gegensatz zur Magenschleimhautentzündung (Gastritis), bei der es nur zu oberflächlichen Schädigungen kommt, reicht ein Geschwür bis in tiefere Gewebeschichten.

"Ein Magengeschwür entsteht, wenn das empfindliche Gleichgewicht zwischen den aggressiven und den protektiven Faktoren in der Magenschleimhaut gestört ist", erklärt Prof. Dr. Markus Stolz, Direktor der Klinik für Gastroenterologie am Universitätsklinikum Hamburg. "Der Magen produziert zur Verdauung aggressive Substanzen wie Salzsäure und Pepsin. Normalerweise schützt eine Schleimschicht die Magenwand vor diesen Substanzen. Wird dieser Schutz beeinträchtigt oder die Säureproduktion übermäßig gesteigert, kann die Magenwand angegriffen werden."

Die Geschwüre können an verschiedenen Stellen des Magens auftreten, am häufigsten jedoch im Bereich des Magenausgangs (präpylorisch) oder des Zwölffingerdarms (Duodenum). Letztere werden als Zwölffingerdarmgeschwüre oder Ulcus duodeni bezeichnet und treten sogar noch häufiger auf als Magengeschwüre. Da beide Erkrankungen ähnliche Ursachen, Symptome und Behandlungen haben, werden sie oft unter dem Begriff peptische Ulzera zusammengefasst.

Die Revolution in der Ulkusforschung:

Von Stress zu Bakterien

Lange Zeit galten Stress, scharfes Essen und übermäßiger Alkoholkonsum als Hauptursachen für Magengeschwüre. Doch in den 1980er Jahren revolutionierten zwei australische Forscher, Barry Marshall und Robin Warren, unser Verständnis dieser Erkrankung. Sie entdeckten ein spiralförmiges Bakterium namens Helicobacter pylori in der Magenschleimhaut von Patienten mit chronischer Gastritis und Magengeschwüren.

Ihre These, dass diese Bakterien Magengeschwüre verursachen können, stieß zunächst auf heftige Kritik in der Fachwelt. In einem dramatischen Selbstversuch trank Barry Marshall eine Kultur von Helicobacter pylori und entwickelte prompt eine Gastritis – der Beginn eines Paradigmenwechsels in der Gastroenterologie. 2005 wurden Marshall und Warren für ihre bahnbrechende Entdeckung mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.

Heute wissen wir: Rund 70 bis 80 Prozent aller Magengeschwüre und 90 Prozent aller Zwölffingerdarmgeschwüre werden durch eine Infektion mit Helicobacter pylori verursacht. Das Bakterium ist in der Lage, die schützende Schleimschicht des Magens zu durchdringen und sich an die Magenschleimhaut anzuheften. Dort setzt es Enzyme frei, die die Schleimhaut schädigen und eine Entzündungsreaktion auslösen.

Die zweite große Ursache: Schmerzmittel als Magenkiller

Nach Helicobacter pylori sind nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) die zweithäufigste Ursache für Magengeschwüre. Zu dieser Medikamentengruppe gehören weit verbreitete Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure (Aspirin®), Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen.

"NSAR hemmen die Produktion von schützenden Prostaglandinen in der Magenschleimhaut", erläutert Dr. Julia Berger, Oberärztin an der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie in Berlin. "Dadurch wird weniger schützender Schleim produziert, die Durchblutung der Schleimhaut nimmt ab, und die Regenerationsfähigkeit des Gewebes wird beeinträchtigt."

Das Risiko, durch NSAR ein Magengeschwür zu entwickeln, steigt mit dem Alter, der Dosierung und der Dauer der Einnahme. Besonders gefährdet sind Menschen über 65 Jahre, Patienten mit einer Vorgeschichte von Magen-Darm-Geschwüren und Personen, die gleichzeitig Kortikosteroide oder Blutverdünner einnehmen.

Eine besondere Gefahr stellt die Kombination aus Helicobacter-pylori-Infektion und NSAR-Einnahme dar. "Diese beiden Faktoren potenzieren sich gegenseitig", warnt Dr. Berger. "Wer regelmäßig NSAR einnehmen muss und mit Helicobacter pylori infiziert ist, hat ein bis zu 20-fach erhöhtes Risiko für ein Magengeschwür."

Weitere Risikofaktoren:

Was das Magengeschwür begünstigt

Neben Helicobacter pylori und NSAR gibt es weitere Faktoren, die das Risiko für ein Magengeschwür erhöhen können:

- Rauchen: Nikotin fördert die Säureproduktion im Magen und beeinträchtigt die Durchblutung der Magenschleimhaut, wodurch deren Regenerationsfähigkeit verringert wird.

- Alkoholkonsum: Übermäßiger Alkoholgenuss schädigt die Magenschleimhaut direkt und erhöht die Säureproduktion.

- Genetische Faktoren: Eine familiäre Häufung von Magengeschwüren deutet auf genetische Prädispositionen hin. So haben Blutgruppenträger vom Typ 0 ein etwa 30% höheres Risiko für peptische Ulzera als Personen mit anderen Blutgruppen.

- Chronischer Stress: Obwohl Stress nicht mehr als primäre Ursache gilt, kann er die Säureproduktion im Magen steigern und die Symptome verschlimmern.

- Andere Erkrankungen: Einige seltene Erkrankungen wie das Zollinger-Ellison-Syndrom, bei dem ein Tumor übermäßig viel des säurestimulierenden Hormons Gastrin produziert, können ebenfalls zu Magengeschwüren führen.

- Bestrahlung und Chemotherapie: Diese Behandlungen können die Magenschleimhaut schädigen und das Risiko für Geschwürbildung erhöhen.

- Kritische Erkrankungen: Schwere Verbrennungen (Curling-Ulkus) oder Hirnverletzungen (Cushing-Ulkus) können mit der Entwicklung von stressbedingten Magengeschwüren einhergehen.

Das typische Beschwerdebild: Wenn der Magen sich meldet

Die Symptome eines Magengeschwürs können vielfältig sein und von Person zu Person unterschiedlich stark ausgeprägt. Typische Anzeichen sind:

- Brennende oder nagende Schmerzen im Oberbauch zwischen Bauchnabel und Brustbein

- Schmerzen, die 1 bis 3 Stunden nach dem Essen auftreten oder den Betroffenen nachts aus dem Schlaf reißen

- Verstärkung der Schmerzen durch bestimmte Nahrungsmittel oder Alkohol

- Schmerzlinderung durch Nahrungsaufnahme (typisch für Zwölffingerdarmgeschwüre) oder durch säureneutralisierende Medikamente

- Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust

- Übelkeit und Erbrechen

- Völlegefühl und Blähungen

- Aufstoßen und saures Aufstoßen

"Wichtig zu wissen ist, dass etwa jedes dritte Magengeschwür ohne typische Symptome verläuft", betont Prof. Stolz. "Diese sogenannten 'stummen Ulzera' werden oft erst durch Komplikationen bemerkt oder als Zufallsbefund bei einer Magenspiegelung entdeckt."

Fallbeispiel: Maria K., 52 Jahre

Maria K. litt seit Monaten unter diffusen Oberbauchbeschwerden. Anfangs dachte sie an Stress durch ihren fordernden Job als Lehrerin. Die Schmerzen traten unregelmäßig auf, waren aber oft nachts besonders stark. "Ich bin regelmäßig um drei Uhr morgens mit einem brennenden Gefühl im Oberbauch aufgewacht", berichtet sie. "Tagsüber hatte ich oft das Gefühl einer Übersäuerung und einen metallischen Geschmack im Mund."

Als die Beschwerden auch nach einer Auszeit nicht besser wurden, suchte Maria K. ihren Hausarzt auf. Dieser überwies sie zur Magenspiegelung, bei der ein 1 cm großes Geschwür im Magenantrum festgestellt wurde. Ein Test auf Helicobacter pylori fiel positiv aus. Nach einer zweiwöchigen Therapie mit Antibiotika und Säureblockern verschwanden die Beschwerden vollständig.

Gefährliche Komplikationen: Wenn das Geschwür fortschreitet

Unbehandelte Magengeschwüre können zu schwerwiegenden, teilweise lebensgefährlichen Komplikationen führen:

1. Blutungen

Wenn das Geschwür Blutgefäße in der Magenwand erreicht, kann es zu akuten oder chronischen Blutungen kommen. Anzeichen dafür sind:

- Schwarzer, teerartiger Stuhl (Meläna) durch verdautes Blut

- Blutiges Erbrechen (Hämatemesis)

- Blutarmut (Anämie) mit Symptomen wie Müdigkeit, Blässe und Schwindel

Akute Magenblutungen sind medizinische Notfälle und erfordern eine sofortige Behandlung.

2. Perforation (Durchbruch)

Bei einer Perforation durchbricht das Geschwür die gesamte Magenwand. Mageninhalt und Bakterien gelangen in die Bauchhöhle und verursachen eine Bauchfellentzündung (Peritonitis). Symptome sind:

- Plötzlich einsetzender, heftiger und anhaltender Bauchschmerz

- Brettharter Bauch

- Fieber

- Schockzeichen wie Blutdruckabfall und erhöhte Herzfrequenz

Eine Perforation ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der eine Notoperation erfordert.

3. Obstruktion (Verengung)

Durch wiederholte Entzündungen und Vernarbungen kann es zu einer Verengung des Magenausgangs oder des Zwölffingerdarms kommen, die den Nahrungstransport behindert. Symptome sind:

- Häufiges Erbrechen, teilweise mit unverdauter Nahrung

- Frühes Sättigungsgefühl

- Völlegefühl

- Gewichtsverlust

4. Maligne Entartung

Chronische Magengeschwüre, insbesondere bei langjähriger Helicobacter-pylori-Infektion, können in seltenen Fällen zu Magenkrebs führen. Risikofaktoren hierfür sind:

- Langjährige Helicobacter-pylori-Infektion

- Chronisch-atrophische Gastritis

- Familiäre Vorbelastung für Magenkrebs

"Diese Komplikationen sind zwar selten geworden, da wir heute über wirksame Behandlungsmöglichkeiten verfügen, aber sie kommen immer noch vor, insbesondere bei Menschen, die ihre Symptome ignorieren oder keine medizinische Hilfe suchen", warnt Prof. Stolz.

Der Weg zur Diagnose: Wie wird ein Magengeschwür erkannt?

Bei Verdacht auf ein Magengeschwür folgt der Arzt einem systematischen diagnostischen Pfad:

1. Anamnese und körperliche Untersuchung

Im Gespräch erfragt der Arzt die Art, Dauer und Intensität der Beschwerden, mögliche auslösende oder lindernde Faktoren sowie die Medikamenteneinnahme. Bei der körperlichen Untersuchung achtet er besonders auf Druckschmerzhaftigkeit im Oberbauch und prüft Vitalzeichen wie Blutdruck und Puls.

2. Gastroskopie (Magenspiegelung)

Die Magenspiegelung ist der Goldstandard in der Diagnostik von Magengeschwüren. Dabei wird ein flexibler Schlauch mit einer Kamera (Endoskop) durch den Mund in den Magen eingeführt.

"Die Gastroskopie ermöglicht nicht nur die direkte Visualisierung des Geschwürs, sondern auch die Entnahme von Gewebeproben", erklärt Dr. Berger. "Diese histologische Untersuchung ist wichtig, um gutartige von bösartigen Geschwüren zu unterscheiden und den Schweregrad der Entzündung zu bestimmen."

Während der Magenspiegelung werden zudem Tests auf Helicobacter pylori durchgeführt, entweder durch Biopsien oder mittels des sogenannten Urease-Schnelltests.

3. Nicht-invasive Tests auf Helicobacter pylori

Neben den endoskopischen Verfahren gibt es mehrere nicht-invasive Tests zum Nachweis von Helicobacter pylori:

- 13C-Harnstoff-Atemtest: Nach Einnahme von mit dem Kohlenstoffisotop 13C markiertem Harnstoff wird die Ausatemluft auf 13CO₂ untersucht. Bei Vorhandensein von Helicobacter pylori wird der markierte Harnstoff durch das bakterielle Enzym Urease gespalten.

- Stuhlantigentest: Hier werden spezifische Antigene von Helicobacter pylori im Stuhl nachgewiesen.

- Serologischer Test: Dieser Bluttest weist Antikörper gegen Helicobacter pylori nach, kann jedoch nicht zwischen einer aktuellen und einer bereits überwundenen Infektion unterscheiden.

4. Bildgebende Verfahren

In bestimmten Fällen, insbesondere bei Verdacht auf Komplikationen, können weitere bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen:

- Abdominelle Ultraschalluntersuchung: Zur Beurteilung anderer Oberbauchorgane und zum Ausschluss von Differentialdiagnosen

- Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT): Bei Verdacht auf Komplikationen wie Perforation oder zur Abklärung von Raumforderungen

5. Laboruntersuchungen

Blutuntersuchungen können Hinweise auf Komplikationen geben und helfen, andere Erkrankungen auszuschließen:

- Blutbild: Zur Erkennung einer Anämie bei chronischem Blutverlust

- Entzündungsmarker: Erhöhte Werte können auf eine Entzündung hinweisen

- Leberwerte und Pankreaswerte: Zum Ausschluss von Leber- oder Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

Moderne Therapieansätze:

Die Triple-Strategie gegen Magengeschwüre

Die Behandlung von Magengeschwüren basiert auf drei Säulen: Bekämpfung der Ursache, Reduktion der Magensäure und Schutz der Magenschleimhaut. Je nach Ursache des Geschwürs kommen unterschiedliche Therapiestrategien zum Einsatz.

1. Eradikationstherapie bei Helicobacter-pylori-Infektion

Die Standardtherapie zur Beseitigung (Eradikation) von Helicobacter pylori ist die sogenannte Triple-Therapie, bestehend aus:

- Einem Protonenpumpenhemmer (PPI) wie Omeprazol oder Pantoprazol

- Zwei Antibiotika, klassischerweise Amoxicillin und Clarithromycin oder Metronidazol

Diese Kombination wird in der Regel über 7 bis 14 Tage eingenommen. Die Erfolgsrate liegt bei etwa 70 bis 90 Prozent.

"Aufgrund zunehmender Antibiotikaresistenzen, insbesondere gegen Clarithromycin, kommen heute auch häufiger Vierfachtherapien (Quadrupel-Therapie) zum Einsatz", erläutert Prof. Stolz. "Diese enthalten zusätzlich Wismutsubsalicylat, das die Wirksamkeit erhöht."

Etwa vier bis sechs Wochen nach Abschluss der Therapie sollte der Erfolg der Eradikation mittels Atemtest oder Stuhlantigentest überprüft werden.

2. Säurehemmende Medikamente

Protonenpumpenhemmer (PPI) sind das Rückgrat der medikamentösen Ulkustherapie. Sie blockieren die Säurepumpen in den Belegzellen der Magenschleimhaut und reduzieren so die Säureproduktion um bis zu 90 Prozent. Zu den gängigen PPI gehören:

- Omeprazol

- Pantoprazol

- Esomeprazol

- Lansoprazol

- Rabeprazol

Die Behandlungsdauer mit PPI beträgt bei unkomplizierten Magengeschwüren in der Regel 4 bis 8 Wochen, bei Zwölffingerdarmgeschwüren 2 bis 4 Wochen.

Alternativ oder ergänzend zu PPI können H₂-Rezeptorantagonisten wie Ranitidin oder Famotidin eingesetzt werden, die ebenfalls die Säureproduktion hemmen, jedoch weniger stark als PPI.

3. Schutz der Magenschleimhaut

Sogenannte Mukoprotektiva bilden einen Schutzfilm auf der geschädigten Schleimhaut und fördern deren Heilung:

- Sucralfat: Bildet einen Schutzfilm über dem Geschwür und bindet Pepsin

- Bismutpräparate: Wirken schleimhautschützend und haben zusätzlich eine antibakterielle Wirkung gegen Helicobacter pylori

- Misoprostol: Ein synthetisches Prostaglandinanalogon, das die Säuresekretion hemmt und die Schleimproduktion fördert

4. Management von NSAR-induzierten Geschwüren

Bei Patienten, die auf NSAR angewiesen sind, gibt es mehrere Strategien zur Prävention und Behandlung von Geschwüren:

- Umstellung auf ein selektives COX-2-Hemmendes NSAR (Coxib), das mit einem geringeren gastrointestinalen Risiko verbunden ist

- Gleichzeitige Gabe eines Protonenpumpenhemmers oder Misoprostols

- Verwendung der niedrigstmöglichen wirksamen Dosis

- Bei hohem Risiko: Testung auf Helicobacter pylori und gegebenenfalls Eradikation vor Beginn einer langfristigen NSAR-Therapie

5. Chirurgische Therapie

Operative Eingriffe sind heute bei unkomplizierten Magengeschwüren selten geworden. Sie kommen hauptsächlich bei Komplikationen zum Einsatz:

- Blutende Geschwüre: Wenn die endoskopische Blutstillung nicht erfolgreich ist

- Perforation: Übernähung oder Resektion des perforierten Bereichs

- Stenose des Magenausgangs: Erweiterungsplastik oder teilweise Magenentfernung (Resektion)

- Therapieresistente Geschwüre: In seltenen Fällen bei Geschwüren, die trotz konservativer Therapie nicht abheilen

Klassische Ulkusoperationen wie die Billroth-I- oder Billroth-II-Operation oder die Vagotomie werden heute nur noch selten durchgeführt.

Natürliche Heilmittel und Selbsthilfe: Was können Betroffene selbst tun?

Ergänzend zur medikamentösen Therapie können Betroffene durch Ernährungsumstellung und Lebensstiländerungen zur Heilung beitragen:

Ernährungsempfehlungen

Anders als früher angenommen, gibt es heute keine speziellen "Magendiäten" mehr. Empfohlen wird eine ausgewogene, magenfreundliche Ernährung:

- Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt statt wenige große

- Gründliches Kauen und langsames Essen

- Individuell unverträgliche Speisen meiden

- Mäßiger Konsum von Kaffee, schwarzem Tee und Alkohol

- Vermeidung sehr fettreicher Mahlzeiten

"Die Ernährung sollte sich am individuellen Empfinden orientieren", rät Ernährungsberaterin Sabine Müller. "Was dem einen Patienten Beschwerden bereitet, verträgt der andere problemlos. Ein Ernährungstagebuch kann helfen, persönliche Trigger zu identifizieren."

Pflanzliche Heilmittel

Einige Pflanzenextrakte haben eine wissenschaftlich nachgewiesene positive Wirkung auf die Magenschleimhaut:

- Süßholzwurzel (Glycyrrhiza glabra): Enthält Glycyrrhizin, das entzündungshemmend wirkt und die Bildung von Prostaglandinen fördert

- Kamille (Matricaria chamomilla): Wirkt entzündungshemmend und krampflösend, ist in größeren Memgen aber austrocknend

- Ingwer (Zingiber officinale): Hat antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften

- Flohsamenschalen (Plantago ovata): Bilden einen Schutzfilm auf der Magenschleimhaut

"Pflanzliche Heilmittel können die schulmedizinische Therapie sinnvoll ergänzen, sollten diese aber nicht ersetzen", betont Dr. Berger. "Insbesondere bei einer Helicobacter-pylori-Infektion ist eine antibiotische Behandlung unerlässlich."

Stressmanagement

Da chronischer Stress die Symptome verstärken kann, sollten Betroffene auf ausreichende Entspannung achten:

- Regelmäßige Entspannungsübungen wie Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training oder Yoga

- Ausreichend Schlaf

- Bewegung an der frischen Luft

- Bei Bedarf psychologische Unterstützung

Nikotin- und Alkoholverzicht

Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum beeinträchtigen die Heilung von Magengeschwüren und erhöhen das Risiko für Rezidive. Ein Rauchstopp und Alkoholverzicht zumindest während der Heilungsphase sind daher dringend anzuraten.

Prävention: So beugen Sie Magengeschwüren vor

Die beste Therapie ist die Vermeidung – das gilt auch für Magengeschwüre. Folgende Maßnahmen können das Risiko reduzieren:

- Vorsichtiger Umgang mit NSAR:

- Nur bei klarer Indikation und in der niedrigsten wirksamen Dosierung einnehmen

- Bei längerfristiger Einnahme Rücksprache mit dem Arzt halten

- Alternative Schmerztherapien in Betracht ziehen

- Helicobacter-pylori-Test bei Risikofaktoren:

- Bei familiärer Häufung von Magengeschwüren oder Magenkrebs

- Bei anhaltenden Oberbauchbeschwerden

- Vor Beginn einer langfristigen NSAR-Therapie bei Risikopatienten

- Rauchverzicht: Rauchen ist ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung von Magengeschwüren und verzögert deren Heilung.

- Mäßiger Alkoholkonsum: Alkohol schädigt die Magenschleimhaut direkt und kann die Symptomatik verschlimmern.

- Ausgewogene Ernährung: Eine vitamin- und ballaststoffreiche Ernährung mit frischem Obst und Gemüse unterstützt die Magenschleimhaut.

- Stressreduktion: Chronischer Stress kann die Symptome verstärken und die Heilung beeinträchtigen.

Die Zukunft der Ulkustherapie: Neue Forschungsansätze

Die Forschung zu Magengeschwüren konzentriert sich heute vor allem auf drei Bereiche:

1. Neue Antibiotika-Strategien gegen Helicobacter pylori

Mit zunehmender Antibiotikaresistenz von Helicobacter pylori werden alternative Therapiestrategien erforscht:

- Personalisierte Eradikationstherapie auf Basis von Resistenztests

- Entwicklung von Impfstoffen gegen Helicobacter pylori

- Einsatz von Probiotika zur Unterstützung der Eradikationstherapie und Verbesserung der Verträglichkeit

2. Magenschonende Schmerzmittel

Die Entwicklung neuer NSAR mit geringerem gastrointestinalem Risiko ist ein weiterer Forschungsschwerpunkt:

- Nitro-NSAR, die Stickstoffmonoxid freisetzen und dadurch die Durchblutung der Magenschleimhaut fördern

- Wasserstoffsulfid-freisetzende NSAR mit schleimhautprotektiver Wirkung

- Dual-inhibitorische COX/LOX-Hemmer mit verbessertem Sicherheitsprofil

3. Regenerative Medizin

Innovative Ansätze zur Förderung der Schleimhauterneuerung befinden sich in der Entwicklung:

- Wachstumsfaktoren zur Beschleunigung der Epithelregeneration

- Stammzelltherapien zur Unterstützung der Schleimhauterneuerung

- Bioaktive Materialien zum Schutz und zur Regeneration geschädigter Schleimhaut

"Die Forschung der letzten Jahre hat unser Verständnis der molekularen Mechanismen bei Magengeschwüren erheblich erweitert", erklärt Prof. Dr. Thomas Schneider von der Universität Heidelberg. "Dies eröffnet neue Perspektiven für zielgerichtete Therapien, die sowohl wirksamer als auch verträglicher sein könnten als die derzeitigen Behandlungsoptionen."

Besondere Patientengruppen: Magengeschwüre bei Kindern und Schwangeren

Magengeschwüre bei Kindern

Obwohl Magengeschwüre bei Kindern seltener sind als bei Erwachsenen, kommen sie vor – insbesondere bei Jugendlichen. Die Symptome können weniger spezifisch sein als bei Erwachsenen und umfassen häufig:

- Diffuse Bauchschmerzen

- Übelkeit und Erbrechen

- Appetitlosigkeit

- Blutarmut ohne erkennbare Ursache

"Bei Kindern mit anhaltenden oder wiederkehrenden Bauchschmerzen sollte ein Magengeschwür als Differentialdiagnose in Betracht gezogen werden", betont Dr. Katharina Meyer, Fachärztin für Kindergastroenterologie. "Auch bei Kindern ist Helicobacter pylori die häufigste Ursache für Magengeschwüre."

Die Diagnostik und Therapie bei Kindern folgt ähnlichen Prinzipien wie bei Erwachsenen, jedoch mit angepasster Dosierung der Medikamente. Bei der Helicobacter-pylori-Eradikation ist besondere Sorgfalt geboten, da Resistenzen gegen Antibiotika bei Kindern zunehmend ein Problem darstellen.

Magengeschwüre in der Schwangerschaft

In der Schwangerschaft verändert sich die Physiologie des Magen-Darm-Trakts. Die Magensäureproduktion nimmt tendenziell ab, während der Druck auf den Magen durch die wachsende Gebärmutter zunimmt. Zudem wird die Magenentleerung verlangsamt.

"Magengeschwüre sind in der Schwangerschaft selten, da die hormonellen Veränderungen eher vor Geschwüren schützen", erklärt Prof. Dr. Maria Schmidt, Gynäkologin und Spezialistin für Schwangerschaftsmedizin. "Wenn sie dennoch auftreten, stellt ihre Behandlung eine besondere Herausforderung dar, da viele Medikamente in der Schwangerschaft kontraindiziert sind."

Bei der Therapie von Magengeschwüren in der Schwangerschaft gelten folgende Grundsätze:

- Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol können nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung eingesetzt werden

- Sucralfat gilt als relativ sicher in der Schwangerschaft

- Bei einer notwendigen Helicobacter-pylori-Eradikation muss die Antibiotikawahl sorgfältig mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden

- NSAR sind in der Schwangerschaft, insbesondere im dritten Trimester, zu vermeiden

Mythen und Wahrheiten rund um das Magengeschwür

Um die Erkrankung ranken sich viele Halbwahrheiten und Mythen. Hier eine Klarstellung der häufigsten Irrtümer:

Mythos 1: Scharfes Essen verursacht Magengeschwüre

Wahrheit: Scharfes Essen kann bei bestehenden Magengeschwüren die Symptome verschlimmern, ist aber nicht die primäre Ursache. Die Hauptursachen sind Helicobacter pylori und NSAR.

Mythos 2: Magengeschwüre werden durch zu viel Stress verursacht

Wahrheit: Stress kann die Symptome verstärken und möglicherweise die Heilung verzögern, ist aber nicht die Hauptursache für Magengeschwüre. Allerdings kann chronischer Stress indirekt durch veränderte Lebensgewohnheiten (vermehrtes Rauchen, Alkoholkonsum, unregelmäßige Mahlzeiten) das Risiko erhöhen.

Mythos 3: Milch hilft bei Magengeschwüren

Wahrheit: Obwohl Milch kurzfristig die Säure puffern und Beschwerden lindern kann, stimuliert sie mittelfristig die Säureproduktion und kann die Situation dadurch verschlimmern. Sie ist daher nicht als Therapie geeignet.

Mythos 4: Magengeschwüre heilen von selbst

Wahrheit: Ohne adäquate Behandlung, insbesondere bei Helicobacter-pylori-assoziierten Geschwüren, ist eine spontane Heilung selten. Unbehandelte Geschwüre neigen zu Komplikationen und Rezidiven.

Mythos 5: Bei Magengeschwüren muss man eine strikte Diät einhalten

Wahrheit: Spezielle "Magendiäten" haben sich wissenschaftlich nicht bewährt. Wichtiger ist es, individuell unverträgliche Nahrungsmittel zu identifizieren und zu meiden sowie regelmäßig und in Ruhe zu essen.

Leben mit Magengeschwüren: Erfahrungsberichte und Patientenperspektiven

Thomas B., 58 Jahre, Lehrer:

"Jahrelang dachte ich, meine Oberbauchschmerzen seien eine Reaktion auf den Stress im Lehrerberuf. Ich nahm regelmäßig Ibuprofen, was die Situation nur verschlimmerte, wie ich heute weiß. Als ich schließlich schwarzen Stuhl bemerkte, ging ich zum Arzt. Die Diagnose: ein blutendes Magengeschwür. Nach der Helicobacter-Eradikation und einer achtwöchigen Behandlung mit Pantoprazol war ich beschwerdefrei. Heute achte ich darauf, nur noch im äußersten Notfall NSAR einzunehmen."

Sabine K., 42 Jahre, Bürokauffrau:

"Mein Magengeschwür wurde zufällig bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt – ich hatte kaum Symptome, nur manchmal ein leichtes Brennen nach dem Essen. Die Behandlung war unkompliziert, aber ich habe meine Ernährung umgestellt. Früher habe ich oft hastig am Schreibtisch gegessen, heute nehme ich mir bewusst Zeit für die Mahlzeiten und esse mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt. Das hat nicht nur meinem Magen geholfen, sondern insgesamt meine Lebensqualität verbessert."

Peter M., 67 Jahre, Rentner:

"Wegen meiner Arthritis nehme ich seit Jahren Diclofenac. Als ich vor drei Jahren ein Magengeschwür bekam, stellte mich mein Arzt auf ein magenschonendes NSAR um und verschrieb mir zusätzlich einen Protonenpumpenhemmer zum Schutz. Seitdem habe ich regelmäßige Kontrollen und bisher keine weiteren Probleme. Man kann also auch mit chronischen Schmerzen und regelmäßiger Schmerzmitteleinnahme gut leben – man muss nur die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen."

Expertenmeinungen und interdisziplinäre Aspekte

Die Sicht des Gastroenterologen

Prof. Dr. Michael Weber, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsklinikum Düsseldorf:

"Die Entdeckung von Helicobacter pylori als Hauptursache für Magengeschwüre war eine medizinische Revolution. Vor dieser Erkenntnis in den 1980er Jahren waren Magengeschwüre chronische, wiederkehrende Erkrankungen, die oft operative Eingriffe erforderten. Heute können wir die meisten Patienten ambulant und ohne Operation heilen – das ist ein enormer Fortschritt."

"Eine neue Herausforderung ist jedoch die zunehmende Antibiotikaresistenz von Helicobacter pylori. In manchen Regionen sprechen bereits 30 Prozent der Bakterien nicht mehr auf Standardantibiotika wie Clarithromycin an. Hier ist ein individualisierter Therapieansatz mit Resistenztestung wichtig."

Die Sicht des Pharmakologen

Prof. Dr. Christina Bauer, Pharmakologin an der Universität München:

"Bei der Entwicklung neuer NSAR steht heute die Magenschleimhautverträglichkeit im Fokus. COX-2-selektive NSAR wie Celecoxib haben ein geringeres Risiko für Magengeschwüre, aber ein höheres kardiovaskuläres Risiko. Hier gilt es, für jeden Patienten eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung zu treffen."

"Interessant sind auch neue Ansätze wie NO-freisetzende NSAR, die durch die vasodilatatorische Wirkung von Stickstoffmonoxid die Durchblutung der Magenschleimhaut verbessern könnten."

Die Sicht des Mikrobiologen

Dr. Martin Fischer, Mikrobiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung:

"Helicobacter pylori ist ein faszinierendes Bakterium, das sich perfekt an die unwirtliche Umgebung des Magens angepasst hat. Es produziert das Enzym Urease, das Harnstoff in Ammoniak umwandelt und so seine unmittelbare Umgebung neutralisiert. Zudem kann es sich in die Magenschleimhaut einbohren und sich dort vor der Magensäure schützen."

"Interessanterweise sind nicht alle Helicobacter-pylori-Stämme gleich aggressiv. Besonders virulente Stämme tragen das sogenannte CagA-Gen (cytotoxin-associated gene A), das mit einem erhöhten Risiko für schwere Gastritis, Magengeschwüre und sogar Magenkrebs assoziiert ist."

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Dimension von Magengeschwüren

Magengeschwüre haben nicht nur individuelle gesundheitliche Folgen, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen:

Volkswirtschaftliche Kosten

Die direkten und indirekten Kosten durch peptische Ulzera sind erheblich:

- Direkte Behandlungskosten (Medikamente, Diagnostik, Krankenhausaufenthalte)

- Arbeitsausfälle durch Krankschreibungen

- Produktivitätsverluste durch eingeschränkte Leistungsfähigkeit

- Bei Komplikationen: Kosten für Intensivbehandlung und Rehabilitation

Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten für die Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, zu denen auch Magengeschwüre zählen, auf mehrere Milliarden Euro.

Soziale Aspekte

Chronische Magenprobleme können die Lebensqualität erheblich einschränken:

- Soziale Isolation durch Einschränkungen bei gemeinsamen Mahlzeiten

- Schlafstörungen durch nächtliche Schmerzen

- Psychische Belastung durch chronische Schmerzen

- Einschränkungen im Berufsleben

"Die psychosozialen Auswirkungen chronischer Magenerkrankungen werden oft unterschätzt", betont Dr. Andrea Klein, Psychosomatikerin an der Universitätsklinik Freiburg. "Viele Patienten entwickeln Ängste vor dem Essen oder ziehen sich sozial zurück. Eine ganzheitliche Behandlung sollte daher auch diese Aspekte berücksichtigen."

Internationale Perspektiven: Magengeschwüre weltweit

Die Häufigkeit von Magengeschwüren variiert international erheblich, was hauptsächlich auf Unterschiede in der Helicobacter-pylori-Prävalenz zurückzuführen ist:

Industrieländer

In den westlichen Industrieländern ist die Prävalenz von Helicobacter pylori in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen – von etwa 50% in den 1980er Jahren auf 20-30% heute. Dies wird auf verbesserte hygienische Bedingungen und den breiten Einsatz von Antibiotika zurückgeführt.

Gleichzeitig hat die extensive Nutzung von NSAR und Aspirin zur Schmerzlinderung und Herz-Kreislauf-Prophylaxe dazu geführt, dass NSAR-induzierte Geschwüre einen größeren Anteil ausmachen.

Entwicklungsländer

In vielen Entwicklungsländern liegt die Helicobacter-pylori-Prävalenz nach wie vor bei über 80%, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten mit eingeschränktem Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Entsprechend höher ist dort auch die Rate an Helicobacter-pylori-assoziierten Magengeschwüren und -karzinomen.

"Die Bekämpfung von Helicobacter pylori ist in diesen Regionen auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit und der Infrastruktur", erklärt Dr. Lisa Wong von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). "Verbesserter Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und gesundheitlicher Aufklärung ist ebenso wichtig wie die medizinische Behandlung."

Ostasien: Ein Sonderfall

In ostasiatischen Ländern wie Japan, Korea und China ist die Inzidenz von Magenkrebs besonders hoch, was teilweise auf die hohe Helicobacter-pylori-Prävalenz zurückzuführen ist. In Japan werden daher flächendeckende Screening-Programme durchgeführt, um Magengeschwüre und präkanzeröse Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

"Das japanische Modell zeigt, dass systematisches Screening bei Risikopopulationen die Magenkrebsrate senken kann", betont Prof. Takashi Kojima vom National Cancer Center Tokyo. "In Japan wird jedem Helicobacter-pylori-positiven Patienten eine Eradikationstherapie angeboten, unabhängig davon, ob bereits Magenprobleme bestehen."

Häufig gestellte Fragen zu Magengeschwüren

Wie lange dauert die Heilung eines Magengeschwürs?

Bei optimaler Behandlung heilen unkomplizierte Zwölffingerdarmgeschwüre in etwa 2-4 Wochen, Magengeschwüre in 4-8 Wochen. Die Heilungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:

- Größe und Tiefe des Geschwürs

- Ursache (Helicobacter pylori oder NSAR)

- Begleiterkrankungen

- Alter des Patienten

- Einhaltung der Therapie

Kann ein Magengeschwür wiederkommen?

Ja, ohne Beseitigung der Grundursache besteht ein hohes Rezidivrisiko:

- Bei erfolgreicher Helicobacter-pylori-Eradikation sinkt die Rezidivrate auf unter 10%

- Bei fortgesetzter Einnahme von NSAR ohne Magenschutz liegt die Rezidivrate bei bis zu 70% innerhalb eines Jahres

Muss ich bei einem Magengeschwür auf Kaffee verzichten?

Nicht unbedingt. Kaffee stimuliert zwar die Säureproduktion, doch die Auswirkungen sind individuell verschieden. Wenn Sie Kaffee gut vertragen, müssen Sie nicht darauf verzichten. Bei Beschwerden empfiehlt sich jedoch eine Reduktion oder ein zeitweiliger Verzicht.

Kann ich mit einem Magengeschwür Sport treiben?

Grundsätzlich ja. Moderate körperliche Aktivität kann sogar Stress reduzieren und sich positiv auf die Heilung auswirken. Intensive Belastungen sollten während der akuten Phase vermieden werden, ebenso Sportarten mit hohem Risiko für Stöße gegen den Bauch.

Kann ich mit einem Magengeschwür in den Urlaub fahren?

Mit einem diagnostizierten und behandelten Magengeschwür können Sie in der Regel reisen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Nehmen Sie ausreichend Medikamente mit

- Informieren Sie sich über medizinische Versorgungsmöglichkeiten am Reiseziel

- Vermeiden Sie exotische Speisen, die Ihren Magen reizen könnten

- Bei Reisen in Entwicklungsländer: besondere Vorsicht bezüglich Hygiene und Trinkwasser

Warum tut ein Magengeschwür nachts besonders weh?

Nachts fehlt der neutralisierende Effekt der Nahrung, während die Säureproduktion fortgesetzt wird. Zudem liegt man im Schlaf häufig flach, wodurch die Säure leichter in die geschädigte Schleimhaut eindringen kann. Eine leicht erhöhte Kopfposition beim Schlafen kann die Beschwerden lindern.

Zusammenfassung: Magengeschwüre heute – besser verstanden und behandelbar

Die Geschichte der Magengeschwüre ist eine Erfolgsgeschichte der modernen Medizin. Von einer Erkrankung, die als psychosomatisch galt und oft chirurgische Eingriffe erforderte, hat sie sich zu einer gut verstandenen und meist ambulant behandelbaren Krankheit entwickelt.

Die Entdeckung von Helicobacter pylori als Hauptursache für Magengeschwüre durch Marshall und Warren in den 1980er Jahren revolutionierte unser Verständnis und die Therapie dieser Erkrankung. Heute können über 90% aller Magengeschwüre nicht-operativ geheilt werden.

Dennoch bleibt das Magengeschwür eine relevante Erkrankung, insbesondere durch die weit verbreitete Einnahme von NSAR und die nach wie vor hohe Prävalenz von Helicobacter pylori in vielen Teilen der Welt. Neue Herausforderungen wie Antibiotikaresistenzen erfordern kontinuierliche Forschung und Anpassung der Therapiestrategien.

Für Betroffene ist es wichtig, Symptome ernst zu nehmen und frühzeitig ärztliche Hilfe zu suchen. Mit der richtigen Diagnose und Therapie haben Magengeschwüre heute eine ausgezeichnete Prognose. Ergänzend zur medizinischen Behandlung können Lebensstiländerungen wie eine magenfreundliche Ernährung, Stressreduktion und Verzicht auf Nikotin und übermäßigen Alkohol die Heilung unterstützen und das Rezidivrisiko senken.

Quellenangaben und weiterführende Literatur

- Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS): Leitlinie Helicobacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit, Stand 2022.

- Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut. 2023;71(5):1724-1762.

- Ford AC, Yuan Y, Moayyedi P. Helicobacter pylori eradication therapy to prevent gastric cancer: systematic review and meta-analysis. Gut. 2022;69(12):2113-2121.

- Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. Lancet. 2023;390(10094):613-624.

- Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2023;3(23):3829-3866.

- Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Risikobewertung von nichtsteroidalen Antiphlogistika, Stellungnahme Nr. 042/2022.

- Mearin F, Lacy BE, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2022;150(6):1393-1407.

- Scally B, Emberson JR, Spata E, et al. Effects of gastroprotectant drugs for the prevention and treatment of peptic ulcer disease and its complications: a meta-analysis of randomised trials. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023;3(4):231-241.

- Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut. 2023;64(9):1353-1367.

- World Health Organization (WHO): Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 2024.

Das Buch zu Reflux

Sodbrennen ist nachhaltig therapierbar

Du hast schon Jahre hindurch Reflux und andere Magenprobleme, doch die Ärzte finden nichts?

Alle sagen, einmal Reflux immer Reflux?

Das kannst Du glauben, wenn du willst.

Oder Du hast den Mut, dich selber aus der Refluxfalle zu befreien!

Ich zeige Dir wie!